装置開発

原子核実験研究は、自らの独創的なアイデアを元に実験計画の立ち上げから遂行まで、すべてを主体的に行うことができるのも魅力のひとつです。

物理実験は主に国内外の加速器施設で行われますが、画期的なアイデアをもとに独自に開発した計測システムや検出器を組み合わせることで、常に新しい切り口で課題に挑んでいきます。

CNSでは、世界有数の加速器施設である理化学研究所RIビームファクトリー内にある独自のビームラインをはじめ、新しい測定技術や加速器技術を開発しています。

基盤設備

加速器開発

加速器技術では新しいイオン源やビームの品質向上のための診断系の開発を行い、安定かつ 大強度のイオン源を実現するため努力を重ねています。また、低エネルギー重イオンビーム 輸送用のビーム診断系の開発や、輸送効率向上のための光学系の整備を進めています。

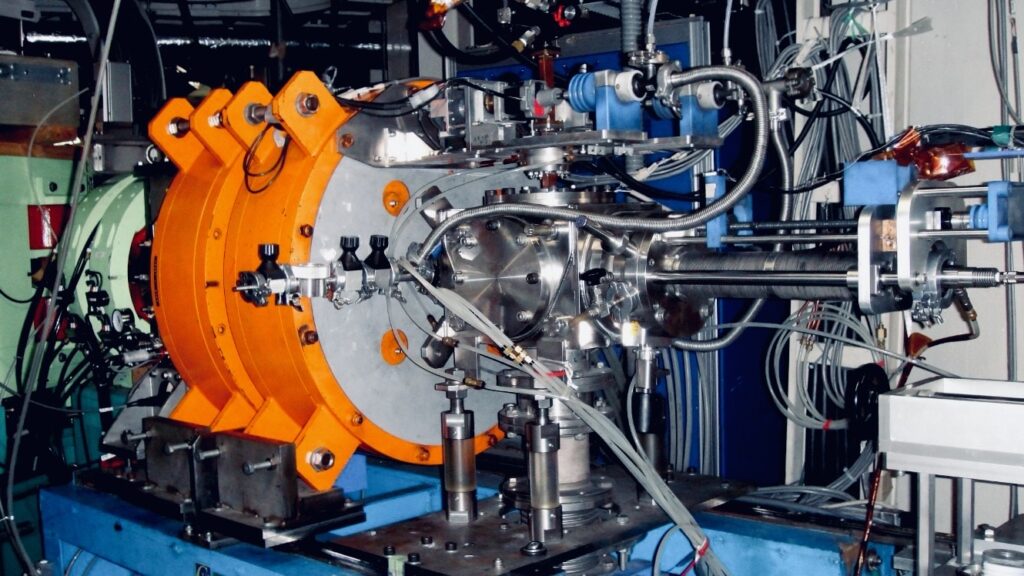

低エネルギー不安定核ビーム生成・分離装置 CRIB

CRIB(CNS RI-Beam separator)は、CNSが基幹装置の1つとして開発した 不安定核(RI)ビームの生成・分離装置です。 爆発天体の温度や原子核の励起エネルギーに対応する、低エネルギー領域の RIビームを生成可能なユニークな装置で、 宇宙における原子核の反応や原子核の特殊な構造研究に最適です。 CNSのHyper-ECRイオン源から供給される高強度金属イオンビームを、 液体窒素冷却標的により不安定核に変換し、電磁石とウィーンフィルター による高純度化を経て、大強度のRIビームを高効率で生成することができます。 CRIBではCNSの宇宙核物理グループを中心に、国際的な研究グループを 形成し、活発に研究を行っています。

(山口研究室)

OEDO-SHARAQ ビームライン

理化学研究所RIビームファクトリー(RIBF) にはRI ビームの反応を分析するスペクトロメータがいくつかありますが、2009年 に完成したCNS の基幹装置SHARAQ スペクトロメータは、その高い分析能力(運動量分解能: 1/15000)が特長です。 高分解能ビームラインと組み合わせて使用することにより、高分解能 の質量欠損スペクトルが得られます。 テトラ中性子状態の高精度分光などが行われています。 実験の幅を広げるため、RI ビームの品質を落とさずエネルギーを下げるOEDO プロジェクト にも着手し、2017年3月に完成しました。 原子核科学研究センターでは、世界初の減速方法を取り入れたRI ビーム低エネルギー化システム OEDO の開発を進めています。OEDO 装置は、エネルギー減衰板とRF 電場のビーム収束作用 を組み合わせることで、RI ビームの高い減速効率と収束性の両立を実現します。 下図は、 世界各国のRI ビーム施設で供給できるRI ビームの質量とエネルギーを示したものです。 OEDO が世界的にユニークなビームを供給できることが分かります。 2017年秋には長寿命 核分裂生成片(LLFP)ビームをOEDO を使って低エネルギー化し核融合反応等の核変換率測定 実験を行いました。 放射性廃棄物の安全な処理法が模索されていますが、約10 万年以上の 非常に長い半減期を持つLLFP処理方法は未だ確立していません。 LLFPを効率良く安定原子核 に変換する核反応があれば、これらの解決策の有力候補になります。

(今井研究室・矢向研究室)

さらに詳しく

先端検出器

三次元飛跡検出器

飛跡検出を行うガス検出器(TPC)の心臓部となるガス電子増幅器(GEM)では、欧州素粒子 原子核研究機構(CERN)が行ってきた製法とは異なる新しい製法を理化学研究所とともに 共同開発することで、従来よりも厚いGEM を製作することができるようになりました。 これによりより低い電圧で安定した高い増幅度を達成することができるようになりました。 近年ではGEM を用いたTPC開発が世界的にも盛んに行われてきており、CERN のALICE 実験 では世界最大のTPC のアップグレードにGEM が採用され、CNS もその研究開発に大きな貢献 をしています。

また、不安定原子核反応の検出器として注目を浴びているのがTPCの検出器ガスを標的とする アクティブ標的です。原子核反応がTPC 内部で起こるため反応の様子を三次元的に撮影する ことができるのが特徴です。CNS ではGEMをベースとしたアクティブ標的を、研究グループを超えた協力関係のもと開発 してきました。GEM-TPC 開発のノウハウや不安定核ビーム実験の要請・ノウハウを持ち寄り、 うまく組み合わせることにより、世界に類を見ない大強度ビーム照射が可能なアクティブ 標的を実現しました。

ビーム粒子検出器 (diamond, LP-MWDC, SR-PPAC)

不安定核ビーム実験の実現のために、ビーム粒子識別システムも開発しています。 毎秒100万個というビーム粒子をひとつひとつ識別することが要請されるため、非常に 高速で応答し、かつ放射線ダメージにも強い検出器が必要です。 CNS では低圧動作型の多芯線ドリフト検出器と新たな検出器素材であるダイヤモンドでできた 高速応答時刻計測器の研究開発を続けており、これらを組み合わせることによりビーム粒子 の高速識別を実現しました。

反跳粒子検出器 (TiNA / アクティブ標的も参照)

生成した不安定核ビームを標的に照射し、核反応によって生成される軽イオンを測定する 装置です。2体反応の場合には、これら反跳軽イオンの運動量を精確に測定することで 励起状態の性質を調べることができます。ストリップ型のシリコン半導体検出器とCsI(Tl) 検出器を組み合わせた反跳粒子検出器TiNAを現在アップグレードしており、1000チャンネル を超える高セグメント化を達成し、宇宙での元素合成核反応を調べます。

高励起状態に成ればなるほど、反跳の運動量が低くなりシリコン半導体検出器での測定 が難しくなります。上記、アクティブ標的を用いることで、より高励起状態の情報を調べて いきます。

最先端光検出器 (GRAPE)

原子核の励起構造を調べる手法の一つとして、脱励起ガンマ線測定があげられます。MeV単位の 光を効率良く測定するために、様々な光検出器を開発しています。特に、不安定核ビームを 用いた実験の場合、励起した原子核が移動しながらガンマ線を放出するため、検出する位置 によってドップラーシフトにより波長が変化します。我々はドップラーシフトを補正する、 位置感応型ゲルマニウム半導体検出器GRAPEを開発しています。

さらに詳しく

中性子検出器 (PANDORA)

中性子過剰の原子核の研究にあたり、反応時に放出される中性子を測定する重要性が増しています。運動エネルギー 100 keV 程度以上の中性子を測定するために検出器システム PANDORA を開発しました。 新しいタイプのプラスチックシンチレーション検出器を導入することにより、波形分析を通して、ガンマ線バックグラウンドと中性子イベントの弁別を行えます。 PANDORA では、この処理をデータ取得時にリアルタイムで行うことが可能です。