最近の研究成果

|

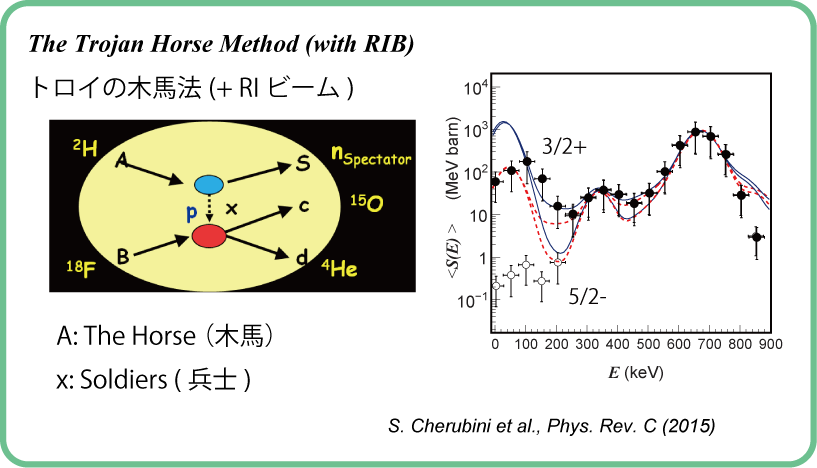

トロイの木馬法に よる 18F(p,α)15O 反応研究世界で初めてトロイの木馬法をRIビームに適用した実験がCRIBにて 行われました。 トロイの木馬法とは、 B+x → c+d反応を A+B → S+c+d 反応によって調べるという、 特別な実験手法です。 ここで A は S と x からなり、粒子x (我々の実験では陽子) は、「木馬」Aによってクーロン障壁を乗り越えて反応を起こす 「兵士」の役割を果たします。 トロイの木馬法は、安定核ビームには適用されていましたが、 我々の実験で世界で初めてRIビーム(18F)に使われました。 18F(p,α)15O 反応は、 新星爆発の際に観測されている、 511-keV γ 線放出において重要です。 我々は、これまでの実験では測定できなかった 非常に低いエネルギー (< 250 keV) の反応断面積を測定することができました。 |

|

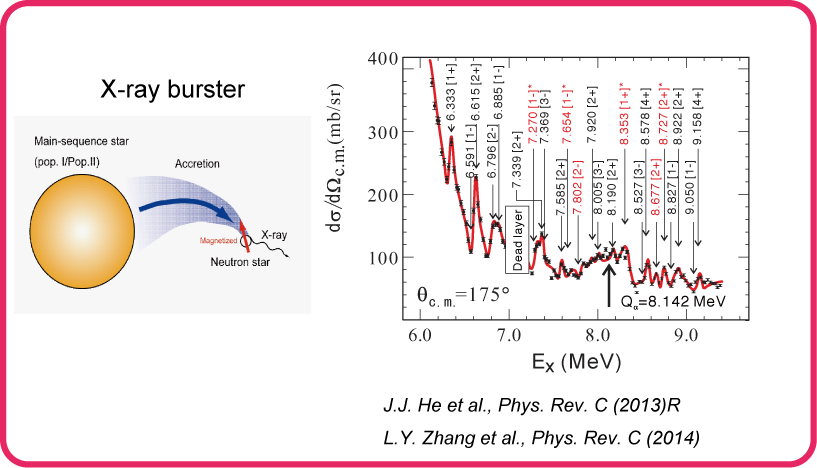

21Na の陽子共鳴散乱による 18Ne(α,p)21Na 反応研究宇宙では時折、X線がごく短時間のうちに大量放出される、 「X線バースト」と呼ばれる現象が起こります。 18Ne(α,p)21Na 反応は、X線バーストのきっかけとなる 重要な反応 と言われていますが、不安定核から不安定核を作る反応であるため、 その研究は困難を伴います。CRIBにおいて、21Na 不安定核ビームを 作り、この反応にかかわる共鳴の研究を行いました。 結果、図のように多数の共鳴が観測され、理論計算によく当てはめることができました。 共鳴の大きさから18Ne(α,p)21Na 反応の起こりやすさを 評価し、これまでより信頼性のある値を得ました。 さらに、X線バーストの始まりの短い時間においては、 エネルギー生成量がこれまでの評価と比べ、40〜80%も大きいということを示しました。 |

|

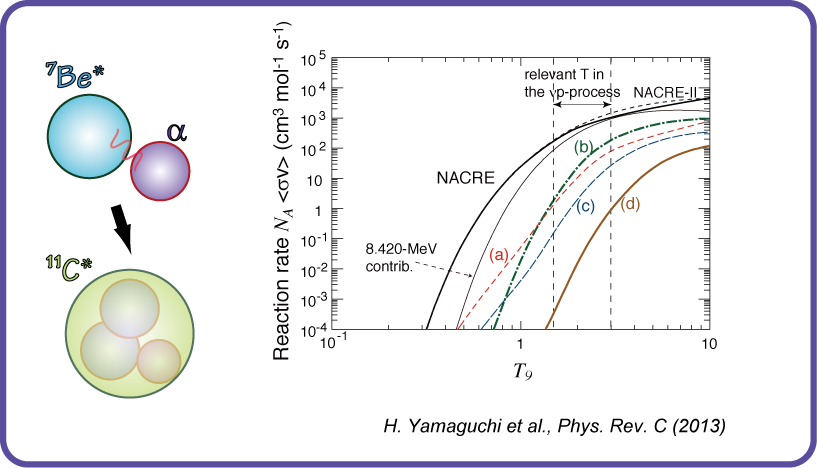

11C のα共鳴状態と 7Be(α,γ) 反応11C におけるα粒子共鳴状態を、CRIBの 7Be 不安定核ビームを用いて観測しました。 7Be(α,γ) 反応は、炭素より重い原子核の合成において、 重要な役割を担っています。 とりわけ、超新星における元素合成過程の1つ、νp 過程においては、 同反応は通常最も寄与の大きいと考えられる トリプルα過程に匹敵する 効果があるといわれています。 高温環境における核反応の速さは、共鳴反応でほぼ決まりますが、 11Cの高いエネルギーに存在する共鳴の情報は あまり知られてはいませんでした。 我々の測定から、超新星温度に置ける核反応の速さの、より精密な評価が可能となりました。 このような共鳴の研究は、 11C 原子核における αクラスター構造 を理解する上でも重要です。 (下記の 7Li+α 研究参照。) |

|

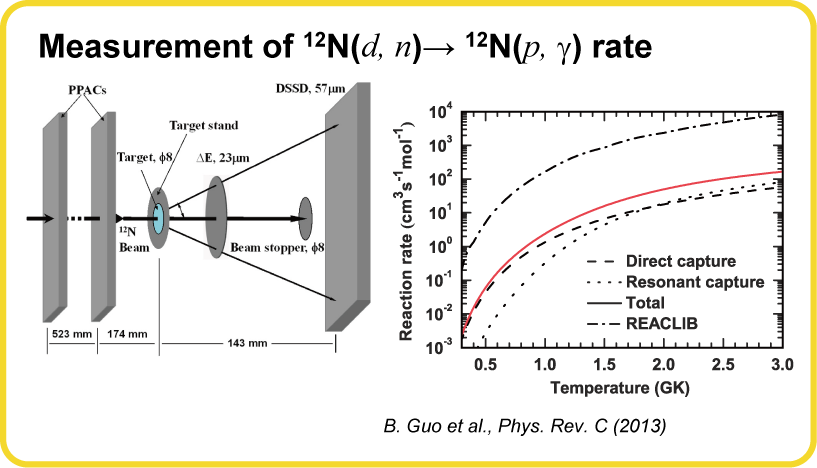

ANC法による天体核反応 12N(p, γ) の研究炭素以上に重い核を合成するために重要な鍵となる 天体核反応、 12N(p, γ)を、 間接的な手法を用いて調べました。 まず、類似な反応である d(12N, 13O) 陽子移行反応の角分布を測定し、 ANC法という特別な解析手法を用いることによって、 直接調べるのが難しい12N(p, γ)の起こりやすさを 測定する事に成功しました。 この測定によって、過去に使われていた値(REACLIB compilationによる)に比べると、 反応が 2桁も遅く進むという事が判明しました。 |

|

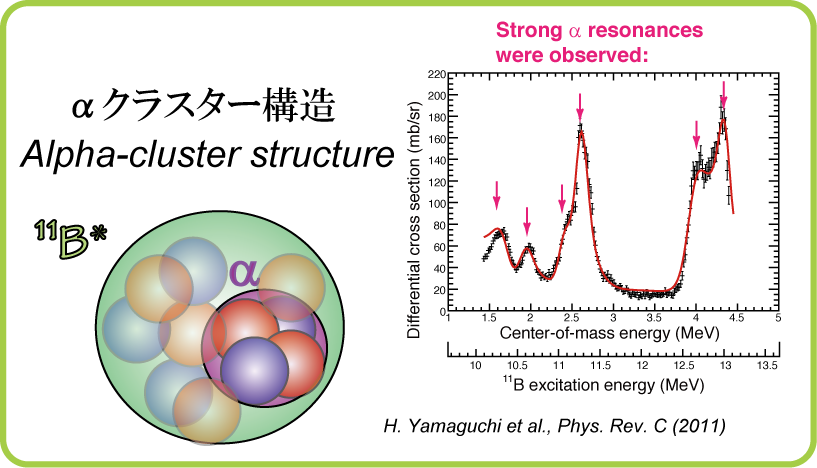

7Li+α のαクラスター構造の研究比較的軽い原子核の中にはαクラスター構造と呼ばれる 特殊な構造があることが知られています。 原子核は陽子・中性子から成りますが、陽子2つ、中性子2つ からなるα粒子が、原子核の中で粒子として存在しているか のように振る舞う場合があります。これをαクラスター状態 と呼びます。さらには、原子核の励起状態の中に そういったαクラスター状態がいくつも存在し、バンド と呼ばれる構造を作る場合があります。 我々の研究により、 7Li (リチウム-7)と α 粒子(=ヘリウム-4 の原子核) によって作られる11B (ホウ素-11)の αクラスター 的な状態が多数観測され、 これにより、クラスター構造を深く理解する ための重要な情報が得られました。 |

|

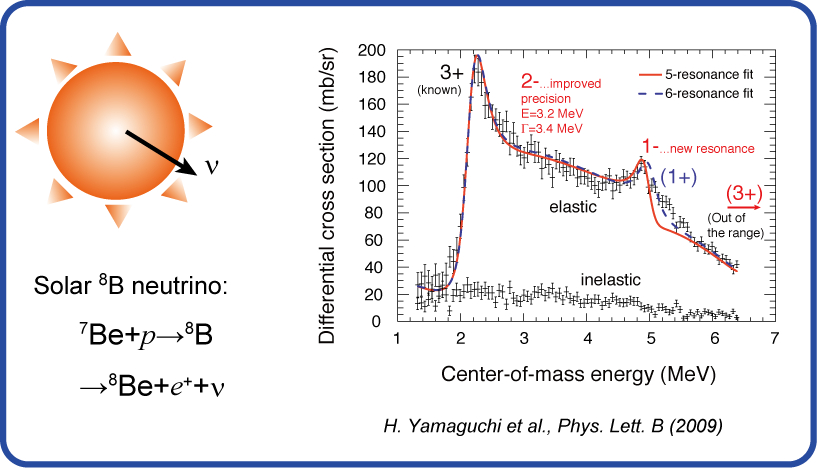

7Be+pの共鳴状態の研究7Be(ベリリウム-7)という不安定な原子核は、太陽の中で 水素と反応し、8B(ボロン/ホウ素-8)という原子核をつくることが あります。8Bは、崩壊する際にニュートリノ を放出しますが、 この8Bによるニュートリノのエネルギーは比較的高く、 地上で最も検出されやすいという性質を持ちます。 太陽の中の知識を正確に得るためには、太陽で実際に7Beから 8Bがどれだけ作られているのか(反応率) を精度よく決定する試みが、 世界中の研究者の間で精力的になされてきました。 我々の研究では、ニュートリノの生成反応率に 大きな影響を及ぼす可能性があると言われた、 非常に幅の広い、原子核の共鳴状態を 調べました。これまで 存在自体が明らかでなかった幅広の共鳴状態の性質をつきとめ、 反応率に与える影響は少ないという 結論を得ました。 |

|

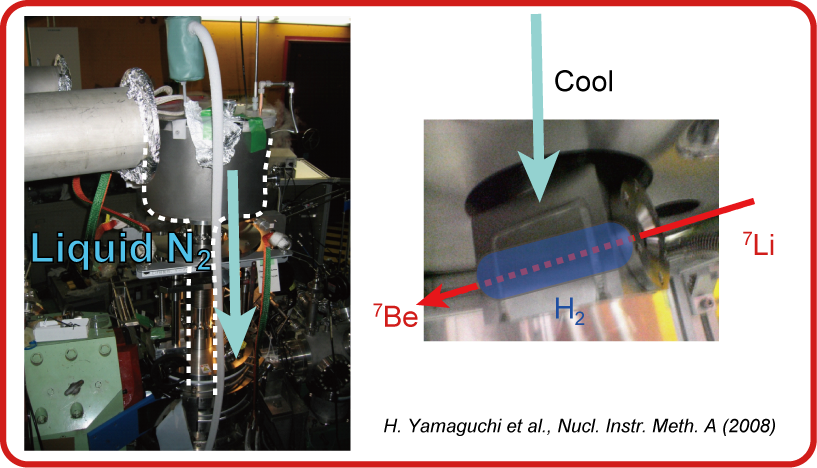

液体窒素冷却標的の開発CRIBの不安定核ビームを生成するためには、 水素などの軽い原子を標的として使用しています。 その水素などの標的ガスを、液体窒素によって冷却するシステムを製作しました。 冷却により、ガスの密度を高くすることができ、 その分生成出来る不安定核ビームの量は増えます。 また、ポンプによって標的ガスの流れを起こし、 強制循環させることも可能です。 加速器の強いビームを標的に照射すると、ガスの散逸により、標的の ガスが薄くなるように見えるという効果がある事は、これまでにも知られていました。 我々のシステムによって、強制循環が、ビームの熱量によるガスの 散逸に対して効果がある事が、世界で初めて確かめられました。 7Beの生成においては、2次ビームとしては非常に 強い強度である、1秒間あたり2 x 108個 のビーム生成を達成しました。 |

出版された論文の情報は、論文のページもご覧下さい。