|

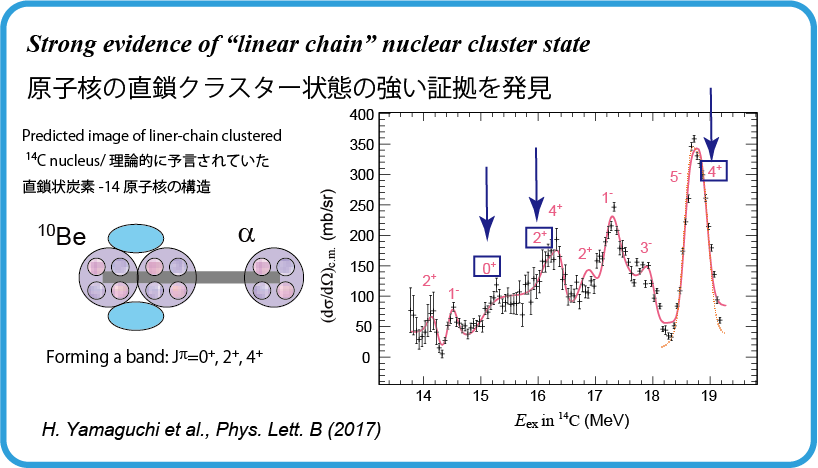

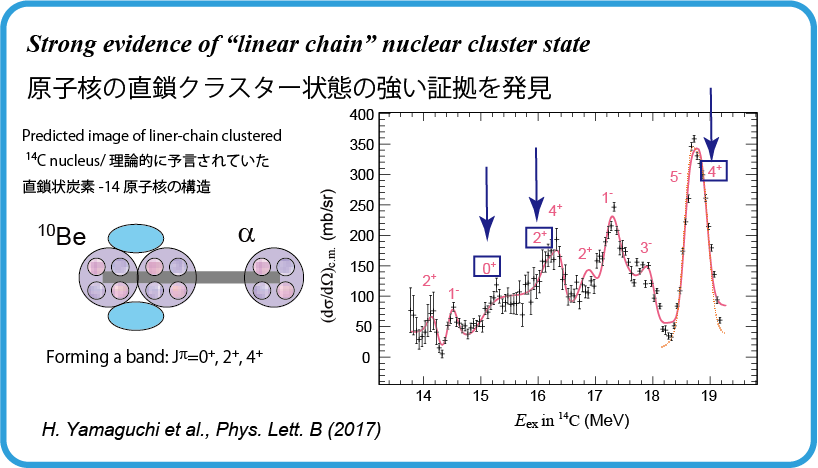

14C 原子核における直鎖クラスター状態

原子核の内部に核子(陽子・中性子)のかたまり: クラスター が形成される場合があることは、

良く知られた事実ですが、原子核内のクラスターは、

(原子が繋がってできる)分子のような特性を持つ構造を作り得ることが、

近年の研究で明らかとなってきました。

化学的な(原子からなる)分子には、二酸化炭素のように、直列に配置したものが存在します。

類似の直鎖状の配列が、原子核内でクラスターによって形成される可能性は、

古くは1950年代から指摘され、研究が重ねられてきましたが、

それを明確に示す実験的な証拠は、今に至るまで得られていませんでした。

近年になって、余剰中性子が原子核の安定化を助けることで、

直鎖状の 14C (炭素-14) が形成されうるという、

理論的な予言が現れました。

我々は、不安定核ビームを使って10Be+α の共鳴散乱を測定することにより、

理論的に予言された直鎖状態と性質がよく一致する一連の状態を発見しました。

これは原子核クラスターの直鎖状態の存在を示す、これまでで最も強い証拠であります。

この研究は、核内構造の再配列技術や原子核の「形状学」という面からも、

大きな1つのステップと言えるでしょう。

|

|

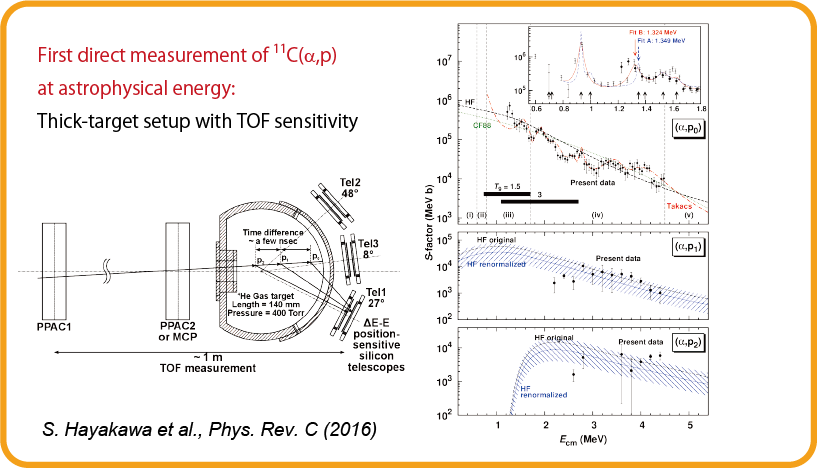

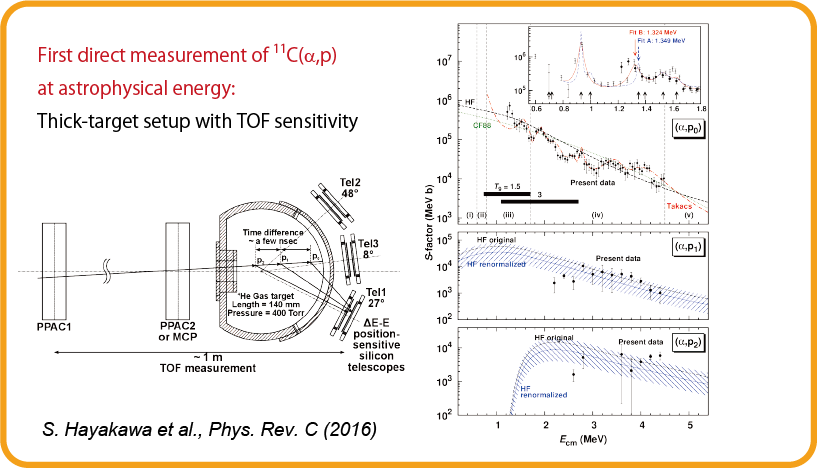

天体における11C(α, p)14N 反応の初めての直接測定

11C(α, p)14N 反応は、

X線バーストや超新星などの高温(爆発的)天体において、水素燃焼過程と競合するα誘起反応として重要です。

我々は同反応の断面積を、高温天体で重要なエネルギー範囲 1.3-4.5 MeV において、

世界で初めて直接測定しました。

測定には、飛行時間測定を加えた拡張版の「厚い標的の手法」を使ったセットアップを使用し、

基底状態に移る反応 (α, p0) に加え、 励起状態に移る反応

(α, p1) と (α, p2) それぞれを測定することに初めて成功しました。

実験結果から、これまでの集成反応率評価で取り入れられていなかった、励起状態への反応

(α, p1)と(α, p2)の寄与、

それに低いエネルギーに存在する共鳴群の効果を考慮した基底状態反応 (α,p0) の寄与を取り入れ、

天体における核反応率を更新しました。

|

|

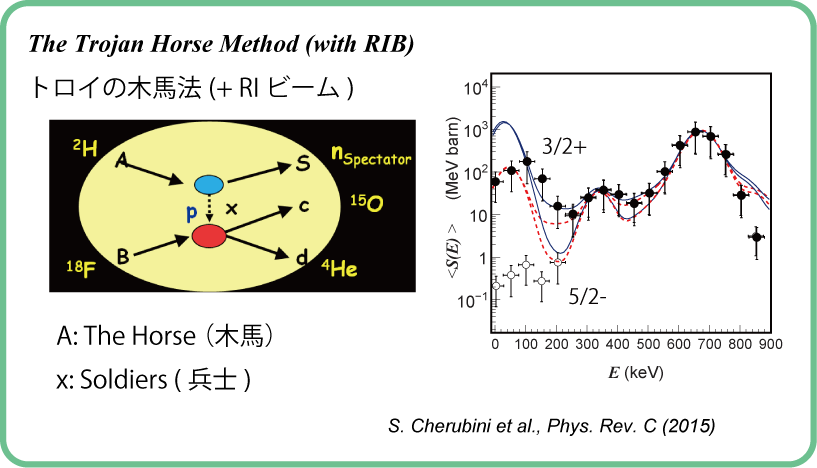

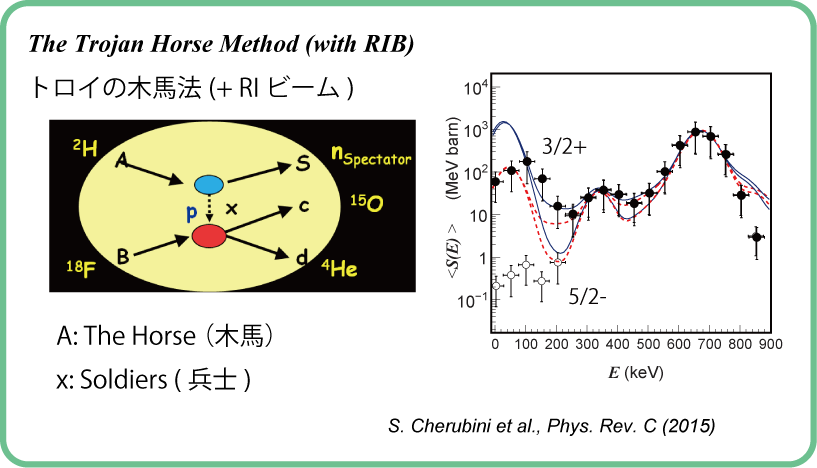

トロイの木馬法に

よる 18F(p,α)15O 反応研究

世界で初めてトロイの木馬法をRIビームに適用した実験がCRIBにて

行われました。

トロイの木馬法とは、

B+x → c+d反応を A+B → S+c+d 反応によって調べるという、

特別な実験手法です。

ここで A は S と x からなり、粒子x (我々の実験では陽子)

は、「木馬」Aによってクーロン障壁を乗り越えて反応を起こす

「兵士」の役割を果たします。

トロイの木馬法は、安定核ビームには適用されていましたが、

我々の実験で世界で初めてRIビーム(18F)に使われました。

18F(p,α)15O 反応は、

新星爆発の際に観測されている、

511-keV γ 線放出において重要です。

我々は、これまでの実験では測定できなかった非常に低いエネルギー (< 250 keV)

の反応断面積を測定することができました。

|

|

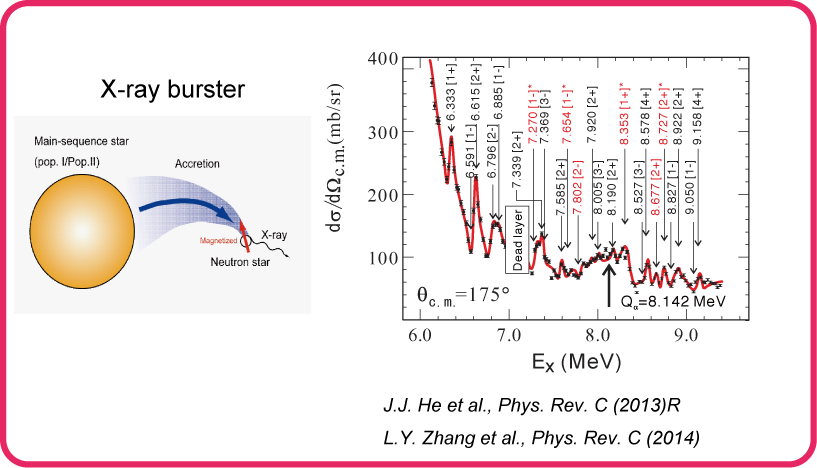

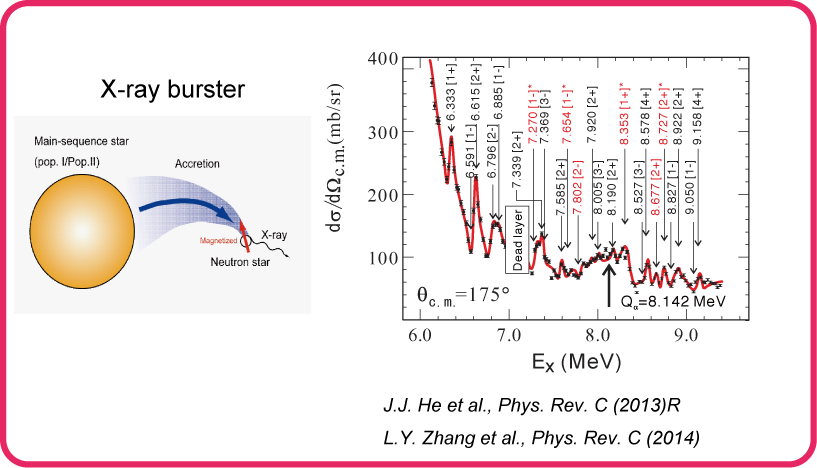

21Na の陽子共鳴散乱による 18Ne(α,p)21Na 反応研究

宇宙では時折、X線がごく短時間のうちに大量放出される、 「X線バースト」と呼ばれる現象が起こります。

18Ne(α,p)21Na 反応は、X線バーストのきっかけとなる

重要な反応 と言われていますが、不安定核から不安定核を作る反応であるため、

その研究は困難を伴います。CRIBにおいて、21Na 不安定核ビームを作り、

この反応に関与する共鳴の研究を行いました。

結果、図のように多数の共鳴が観測され、理論計算によく当てはめることができました。

共鳴の大きさから18Ne(α,p)21Na 反応の起こりやすさを評価し、

これまでより信頼性のある値を得ました。

さらに、X線バーストの始まりの短い時間においては、

エネルギー生成量がこれまでの評価と比べ、40〜80%も大きいということを示しました。

|

出版された論文の情報は、論文のページもご覧下さい。

ホームに戻る