2023

花井周太郎さん(今井研)がNUSPEQ2023でANPhA賞を受賞

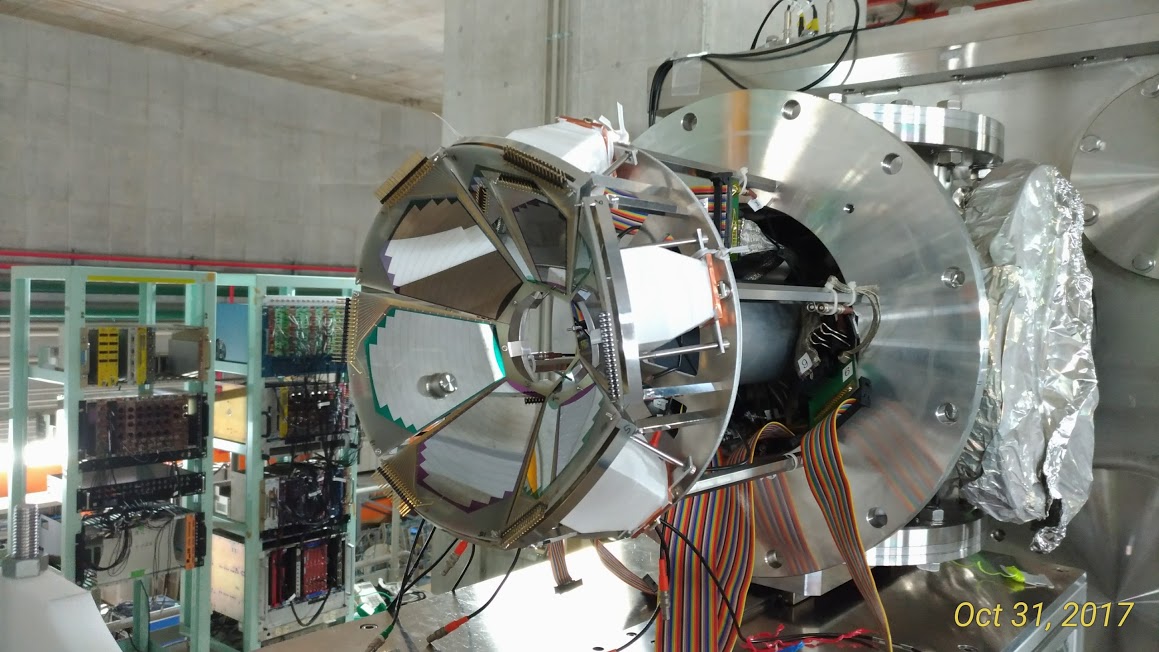

CNSの学生、花井周太郎さん(博士課程2年、今井研究室)が、国際シンポジウムNUSPEQ2023にてポスター発表ならびにショートプレゼンテーションを行い、若手の優れた発表に与えられるANPhA賞を受賞しました。 ポスターのタイトルは、“Direct mass measurement of neutron-deficient Fe isotopes”でした。

阪上教務補佐員(矢向研)がA3Fプログラム核物理分野年会でANPhA賞を受賞

CNS の教務補佐員、阪上朱音氏が、日中韓 (JSPS/NRF/NSFC) A3 Foresight Program “Nuclear Physics in the 21st Century” の年次会合にてポスター発表を行い。若手の優れた発表に与えられるANPhA賞を受賞しました。 ポスターのタイトルは、“The search for double Gamow–Teller giant resonance at RIBF BigRIPS”でした。

2022

久保田悠樹氏:第17回(2023年)日本物理学会若手奨励賞(実験核物理領域)受賞

CNSの卒業生、久保田悠樹氏(現・理化学研究所 開拓研究本部)が、

「第17回(2023年)日本物理学会実験核物理領域:若手奨励賞(第29回 原子核談話会 新人賞)」を受賞しました。

大学院生として理学系研究科/CNSに在学中に理研RIBF施設において行った博士研究に基づくものです。

代表的な中性子ハロー原子核であるリチウム-11核中で、「ダイニュートロン」と呼ばれるコンパクトな中性子対が核表面に局在化している証拠を得ました。

2020

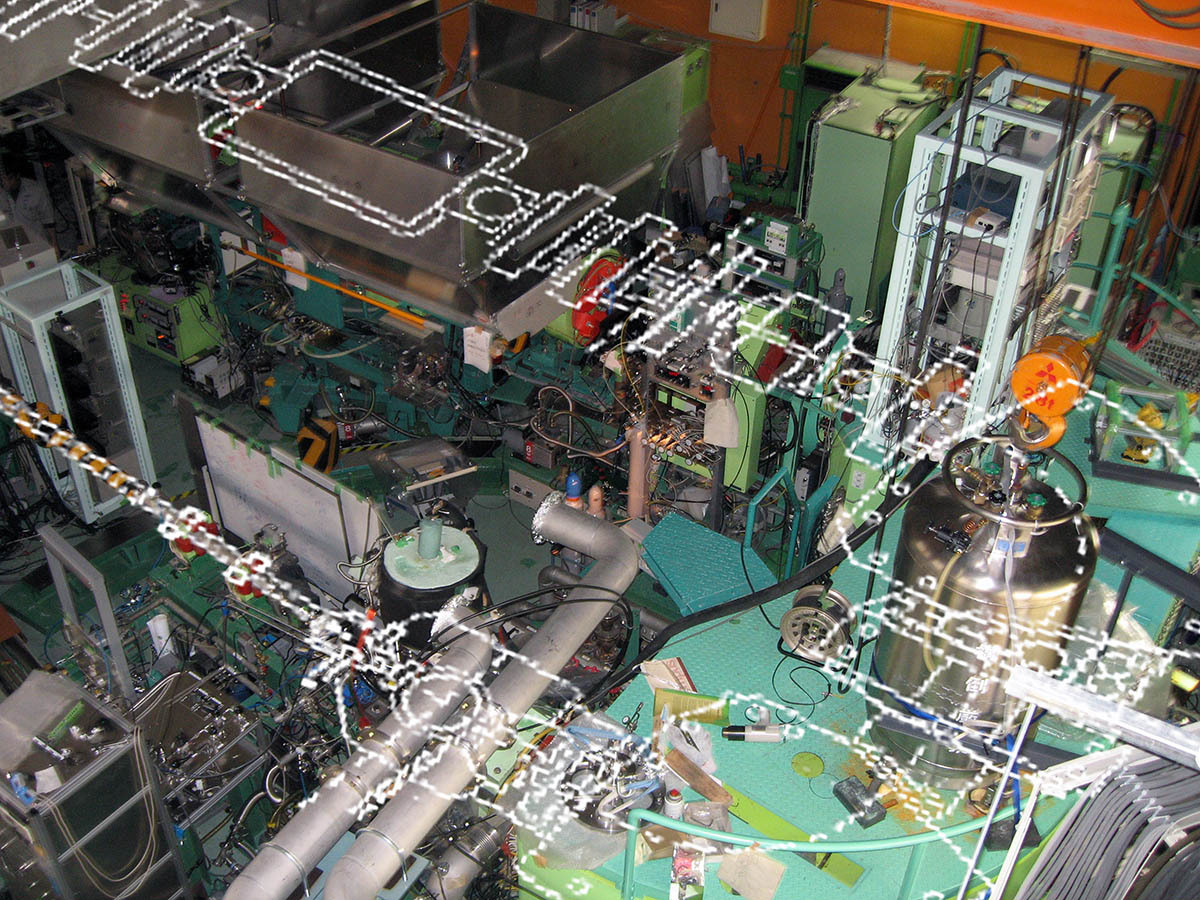

CRIB の論文が Physical Review C 50th Anniversary Milestones に選出

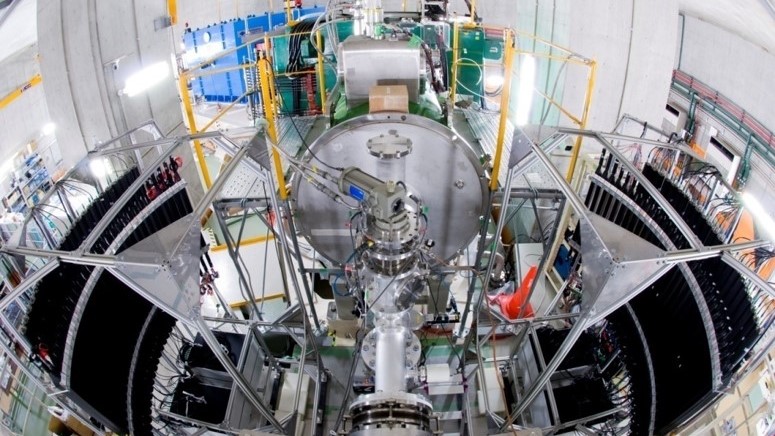

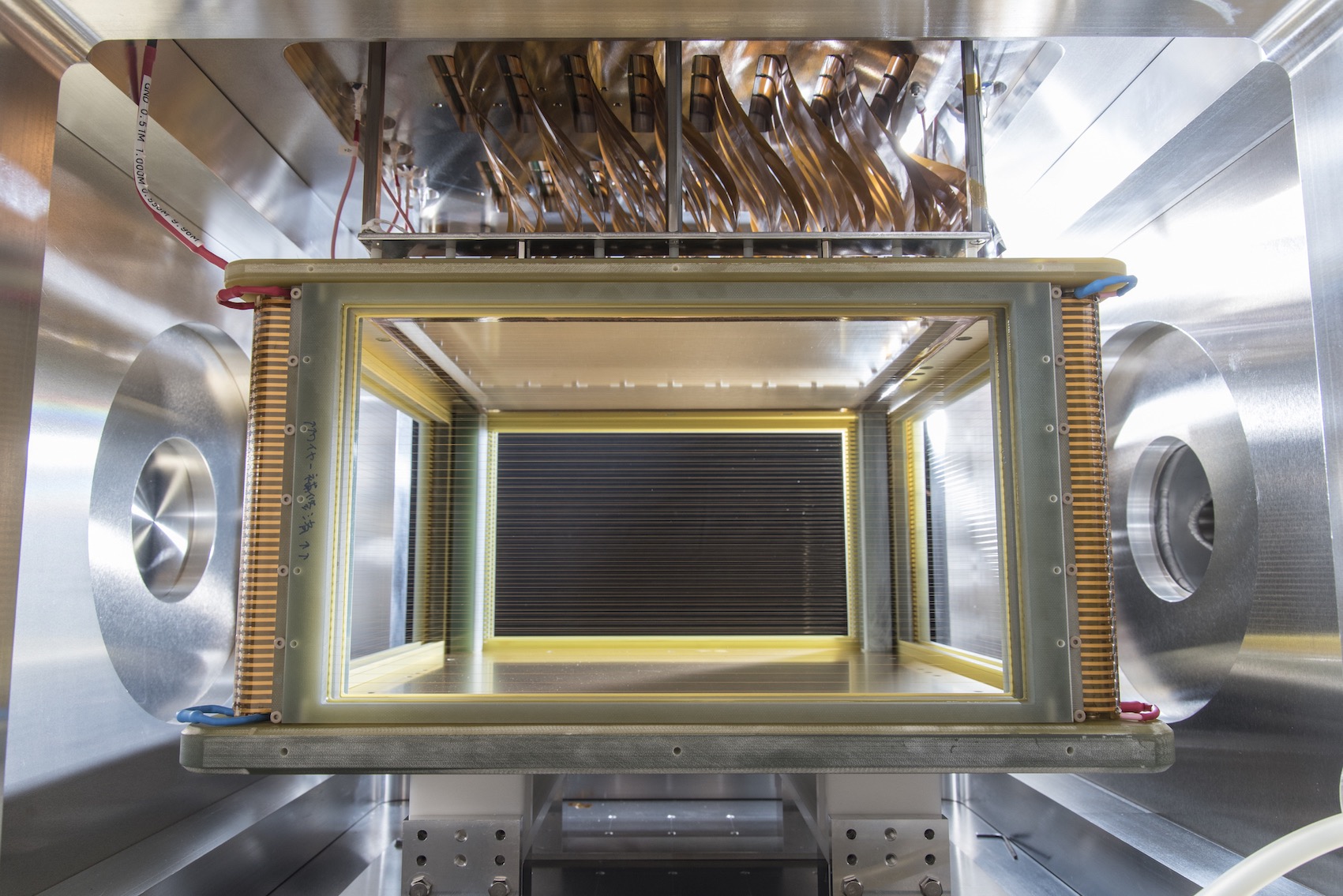

CRIB 施設での研究成果 “α-resonance structure in 11C studied via resonant scattering of 7Be+α and with the 7Be(α,p) reaction”

が Physical Review C 誌の50周年マイルストーン論文の1篇に選出されました。

過去50年に Physical Review C 誌に掲載された論文のなかから、「原子核物理学分野の発展の中心であり続け、新しい研究の道を開く」論文37篇が選出されています。

CRIB 施設での研究成果 “α-resonance structure in 11C studied via resonant scattering of 7Be+α and with the 7Be(α,p) reaction”

が Physical Review C 誌の50周年マイルストーン論文の1篇に選出されました。

過去50年に Physical Review C 誌に掲載された論文のなかから、「原子核物理学分野の発展の中心であり続け、新しい研究の道を開く」論文37篇が選出されています。

関畑大貴氏:第15回(2021年)日本物理学会実験核物理領域の若手奨励賞(核談新人賞)受賞

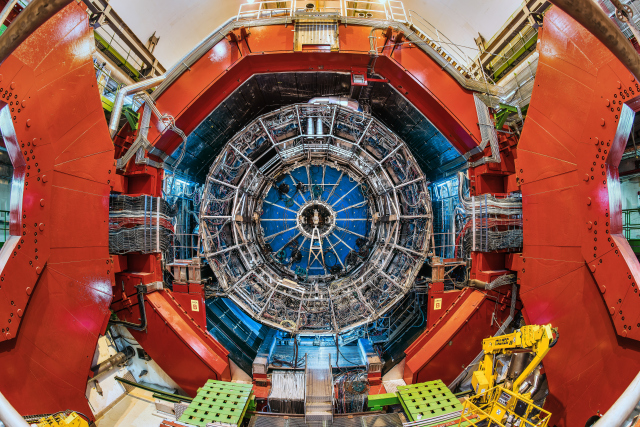

クォーク物理グループの関畑大貴氏(特任研究員)が、

「第15回(2021年)日本物理学会実験核物理領域:若手奨励賞(第27回 原子核談話会 新人賞)」を受賞しました。

博士学生時代に広島大学において行っていた博士研究(指導教官:杉立徹)に対するものです。

世界最高エネルギーのLHCの鉛+鉛衝突において、運動量の高い中間子の収量が大きく抑制されていたことや

低運動領域の光子収量が増大していたことを発見しました。

非常に高温で高密度のクォークグルーオンプラズマができていたことを示す重要な結果です。

この研究を起点に、CNSでの一層の研究発展を期待します。

受賞記事:

http://kakudan.rcnp.osaka-u.ac.jp/jp/researcher/kakudan/award_encouraging/index.html

http://kakudan.rcnp.osaka-u.ac.jp/jp/researcher/kakudan/award_young/index.html

2019

2019-09-06

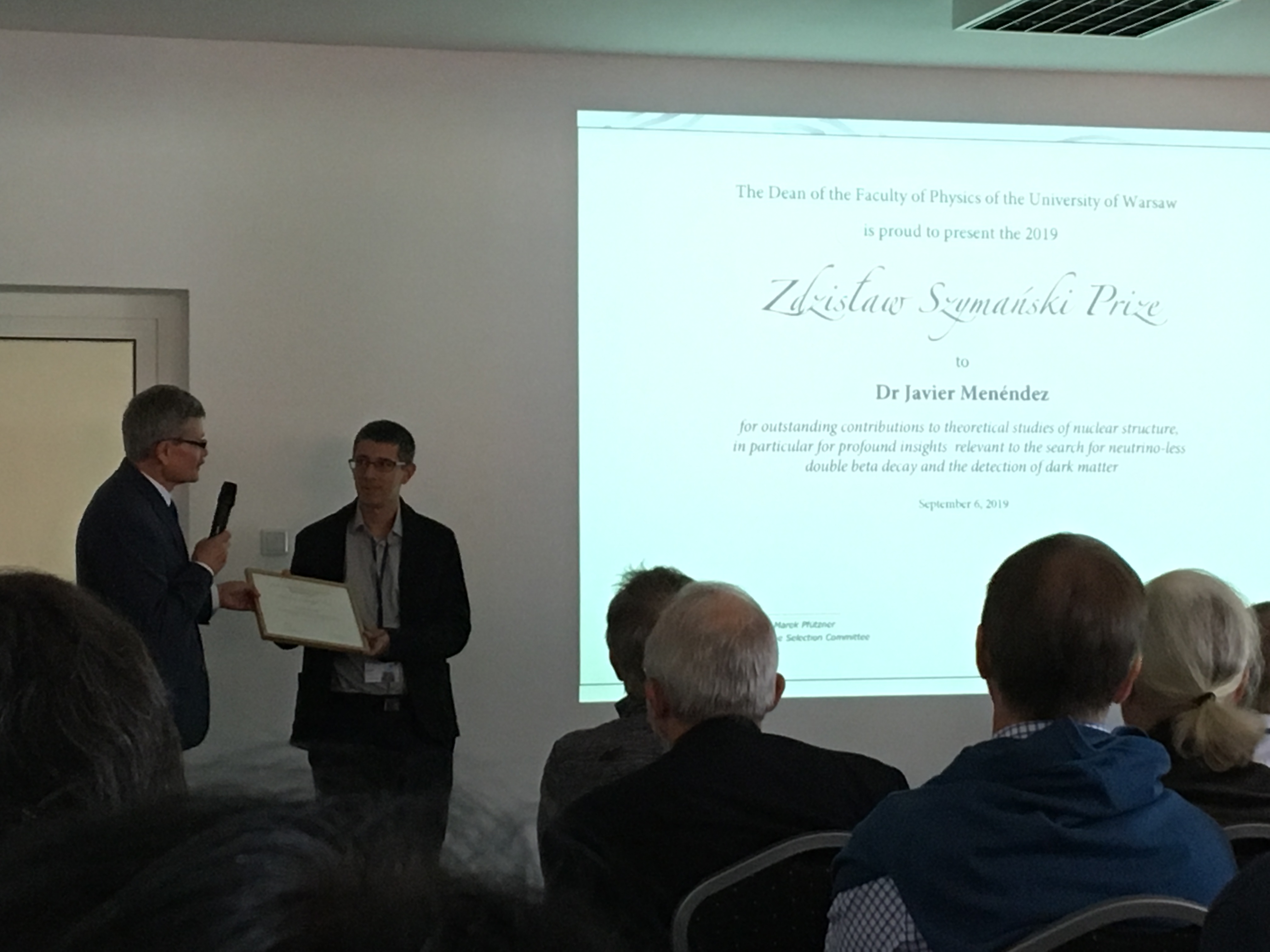

Javier Menéndez 博士が Zdzisław Szymański 賞を受賞

(ワルシャワ大 Zdzisław Szymański 賞ウェブページの試訳(抄))

東京大学原子核研究センターの Javier Menéndez 博士(現在はバルセロナ大学所属)が Zdzisław Szymański 賞を受賞しました。

2019年の Zdzisław Szymański 賞は、「核構造の理論的研究、特にゼロニュートリノ二重ベータ崩壊の探索と暗黒物質の検出に関連する深い洞察に対する顕著な貢献」に対して Javier Menéndez 博士に授与されました。

受賞者には、科学的貢献を記した賞状が与えられ、受賞者が行う受賞講演の謝礼が支払われます。

この賞は、原子核の性質の理論または実験研究の分野での顕著な業績に対して2年ごとに1個人に授与されます。賞の選考委員会(議長 Marek Pfützner 教授)の推薦に基づき、ワルシャワ大学の物理学部長によって授与されます。

ポーランドで開催されている第36回マズーリ湖物理学会議にて9月7日に授賞式が行われました。

2018

2018-08-22

北村さん(D2)がCNSSSYS awardsとともに、AAPPS-DNP/ANPhA賞を受賞!  ](/img/post/2018/IMG_5026.JPG)

](/img/post/2018/IMG_5026.JPG)

2018-Jun-23

CNS の下浦享教授が「放射性廃棄物の処理方法」のコンセプト特許により、公益社団法人発明協会「平成30年度全国発明表彰」の「21世紀発明賞」を物理学専攻の櫻井教授らと共同受賞しました。